-

谎言背后的哲学、科学与文化交响——《中国谎谱—多道仪测试之视角》推荐阅读 在人类文明的漫长星河中,“谎言”始终如一颗晦暗的星辰,既折射人性的幽微,又倒映认知的边界。陈云林与张学强合著的《中国谎谱—多道仪测试之视角》,正是一部以“谎”为棱镜,折射哲学、科学与文化多维光辉的惊世之作。这部著作不仅是一部心理测试技术领域的扛鼎之作,更是一场跨越千年的思想对话,一次东方智慧与西方理性的深度交响。 谎言的解构:从工具到本体 传统测谎技术往往止步于“术”的层面,将谎言视为亟待识破的对象。而《中国谎谱》则颠覆这一范式,提出“谎由测定”的核心命题——谎言并非静态的“存在”,而是动态的“生成”。书中将谎言拆解为“事实性”“信息性”“命题性”三重维度,如同将光分解为三棱之色,揭示谎言在认知场域中的流动与变形。以《易经》六十四卦之“诚”这一“谎”之对应物进行了“中国...

-

一、作者背景 艾米莉·狄金森 Emily Dickinson 美国诗歌史上最具神秘色彩的诗人之一,被誉为“白裙隐士”。 她终身未婚,隐居在马萨诸塞州的家中,创作了1800余首诗歌,但生前仅匿名发表过10首。 其诗风凝练深邃,善用破折号创造顿挫节奏,常以死亡、自然、永恒为主题,通过微小意象探讨宏大哲思。 她的诗歌在20世纪被重新发现,成为现代主义文学的先驱。 二、主要著作 《艾米莉·狄金森诗集》(1890年首版遗作) 、《最后的收获:艾米莉·狄金森晚期诗选》(1955年整理) ,代表作包括《希望是长着羽毛的东西》、《头脑比天空更辽阔》等。 三、诗歌介绍 这首诗以墓穴中两位逝者的对话展开寓言式的哲学沉思,在阴郁的死亡帷幕上刺绣出璀璨的精神之光。 诗歌虚构了“美”与“真理”两位殉道者的幽灵在永恒黑夜中的相遇,他们隔着墓室的石墙谈论生前的执着,最终在苍苔封唇、姓名湮灭的终极寂静中达成灵魂共振。 作者以哥特式的场景颠覆传统死亡叙事,将冰冷坟墓化作思想熔炉——当殉...

-

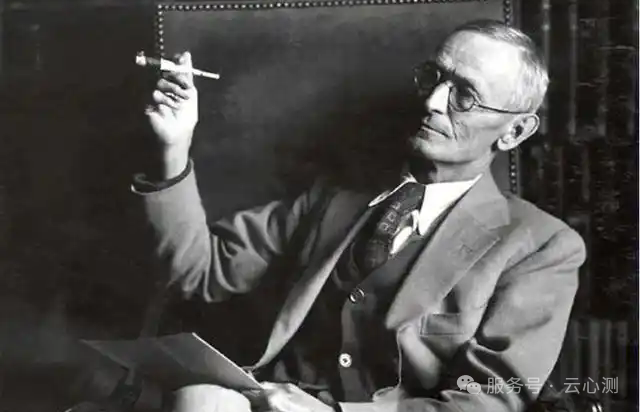

我们应该拥抱人工智能的可能性,并将其用作理解思想和推进知识的工具。——丹尼尔·丹尼特 丹尼尔·丹尼特出生于1942年,是美国著名的哲学家、认知科学家,以其对意识、自由意志、进化论以及人工智能的独特见解而闻名。 他的职业生涯跨越了半个世纪,期间出版了多部具有影响力的著作,如《直觉泵和其他思考工具》、《达尔文的危险思想》、《意识的解释》等。这些作品不仅在学术界引起了广泛讨论,也为普通读者提供了深入理解复杂哲学问题的途径。 丹尼特曾大胆提出,智能并非人类独有的天赋,而是可以通过特定的信息处理机制在机器中实现。 这就像拆开瑞士手表发现齿轮运转的逻辑——他告诉我们,人类大脑的思考或许并不比计算机算法更"神奇"。这一观点打破了哲学界对"意识"的传统迷思。 传统观念总试图将人类思维神化,但丹尼特用信息论的视角指出:"智能的本质是信息处理,而非灵魂的魔法。"无论是人脑的神经元网络,还是AI的深度学习架构,本质上都是信息处理的不同实现形式。 在ChatGPT写诗、AlphaFold解码蛋白质、Deeps...

-

推荐诗歌 赫尔曼·黑塞《树》 赫尔曼·黑塞 作者简介 赫尔曼·黑塞(1877-1962),德国诗人、小说家,1946年诺贝尔文学奖得主。 黑塞的作品始终贯穿着对个体精神世界的探索,东方哲学与西方人文主义的交融,以及对现代文明异化的反思。 二战期间他公开反对纳粹,晚年隐居瑞士提契诺州,创作了大量充满自然灵性的诗歌与散文,被誉为"浪漫主义最后的骑士"。 他的作品始终在自然与文明、理性与感性间寻找平衡,主要著作有: 《荒原狼》(1927)以分裂人格隐喻现代知识分子的精神困境; 《悉达多》(1922)借佛陀求道故事探讨自我超越之路; 《玻璃球游戏》(1943)构建未来乌托邦,展现艺术与理性的完美融合; 诗集《园圃之乐》《夜之慰藉》记录隐居生活的哲思; 散文集《堤契诺之歌》将阿尔卑斯山景升华为精神原乡。 诗歌介绍 《树》收录于黑塞1920年出版的诗集《漂泊》,正值作者经历婚姻破裂与精神危机后移居瑞士的转型期。 这本诗集呈现了从动荡走向宁静的心灵轨迹,树木、山峦、溪流成为反复出现的意象。 同期创作的散文《树的礼赞》中,黑...

申请试用

我们的产品专家将很乐意帮助您找到满足您业务需求的产品和解决方案

免费试用 >>

电话:0757-29938388

邮箱:yxckj01@163.com

总部地址:深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路59号深茂商业中心10A-H95

运营地址:广东省佛山市顺德区大良街道逢沙村致慧路2号D座7层710室

应用场景

产品服务

关注我们

扫一扫 关注我们

版权所有 Copyright @ 云心测科技 保留所有权利 粤ICP备2023001782号 ![]() 粤公网安备 44060602002443号 技术支持:迅响科技

粤公网安备 44060602002443号 技术支持:迅响科技